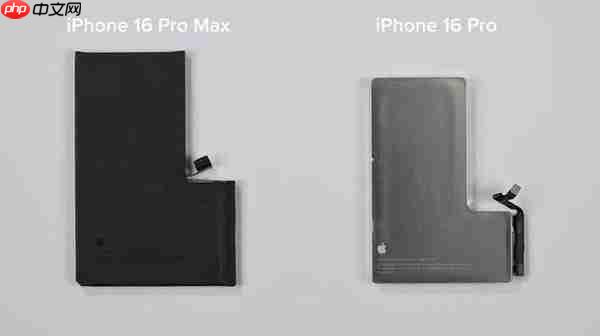

当苹果去年正式发布iphone 16系列时,不少用户的初步感受是“毫无新意”。延续多代的设计风格、常规的硬件升级,似乎预示着这又是一次平淡无奇的例行更新。但随着使用深入,越来越多隐藏亮点被挖掘出来,其中iphone 16 pro所采用的钢壳电池技术,逐渐成为业内热议的焦点。

钢壳电池刚亮相时,质疑声此起彼伏,围绕其安全性、制造成本以及实际容量的争议持续不断。有人认为苹果此举过于激进,甚至出现“把电池起火变成小型爆炸”的极端言论在社交平台传播。然而,随着iPhone 16 Pro在全球范围内的稳定表现和用户反馈趋于正面,这些质疑逐渐烟消云散。取而代之的,是一场席卷行业的钢壳电池探索热潮。

那么,“钢壳电池”是否有望成为未来智能手机的标准配置?它又能为我们的日常使用带来哪些根本性改变?

远不止“增加电量”那么简单

从传统的软包电池转向钢壳电池,并非仅仅为了提升容量,更重要的是为电池构建一个更安全、更稳定的运行环境。当前电池技术的核心突破仍依赖于化学体系的革新,例如目前高端机型普遍采用的硅碳负极材料,具备更高的能量密度。但与传统石墨负极不同,硅在充放电过程中会发生显著的体积膨胀,而坚固的钢制外壳就像一个可靠的“压力舱”,能有效约束这种形变,为新型材料提供稳定的工作条件,从而充分释放下一代电池的潜力。

与此同时,钢壳本身具备优异的结构强度,可作为手机内部的承力部件,增强整机抗冲击和抗弯折能力。其良好的导热性能也能融入手机整体散热系统,成为热量传导的重要通路,进一步优化设备的温控表现。

iPhone 17 Air电池

更重要的是,钢壳电池为手机实现更轻薄的设计提供了可能。“轻薄”与“长续航”一直是智能手机设计中的两难命题。而钢壳技术通过“以结构强度换取内部空间”的思路,在有限体积内释放出更多可用空间。这意味着厂商可以在不增加厚度的前提下塞入更多活性材料以提升电量,或在维持相同续航的基础上,打造更纤薄的机身。

据最新爆料,今年九月即将发布的iPhone 17 Air将采用异形钢壳电池设计。在机身内部空间被极致压缩的情况下,这种新型封装方式能够最大限度地容纳更多电芯材料,从而有效延长使用时间。

钢壳电池会全面普及吗?

事实上,这项技术并非凭空出现。早在数年前,苹果就在Apple Watch Series 7上首次应用了钢壳电池;2022年,华为推出的HUAWEI WATCH GT Cyber也采用了类似方案,显示出行业早已在智能穿戴领域积累相关经验。

HUAWEI WATCH GT Cyber

对于追求性能极致、预算充足的旗舰及次旗舰机型而言,钢壳电池在安全性、续航能力和结构设计上的综合优势,使其“标配化”趋势日益明朗。不过,较高的生产成本和复杂的封装工艺,短期内仍会限制其在中低端市场的推广。可以预见的是,钢壳电池将率先在高端市场完成全面覆盖,随后随着技术成熟与规模化量产带来的成本下降,逐步向主流机型渗透,最终成为大多数智能手机的共同选择。

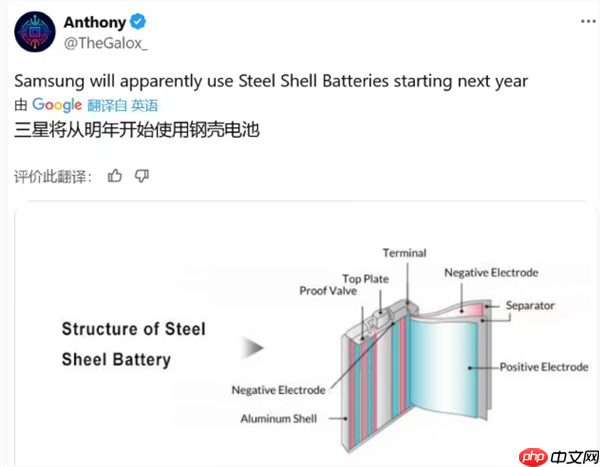

不只是iPhone 17 Air有望搭载,此前有消息称三星正在秘密研发名为“SUS CAN”(Steel Use Stainless Can)的创新电池技术,计划于2026年首次应用于旗舰智能手机。该技术将用不锈钢替代传统铝壳或软包外壳,预计将带来三大核心提升:更高的能量密度、更优的充电效率、更强的长期稳定性,同时有望彻底解决困扰行业已久的电池鼓包问题。按此节奏推算,我们或将在明年的Galaxy S26系列上首次见到三星的钢壳电池落地。

写在最后

归根结底,无论是钢壳封装还是硅碳负极材料的应用,都是电池技术持续进化的具体体现。通过材料科学与结构设计的协同创新,钢壳电池正在让智能手机这一高度集成的设备,在安全性、续航和轻薄化之间实现新的平衡。

当我们把目光投向当下,这场静默却深远的技术变革,正悄然惠及更多用户。一个不再需要在“轻薄”与“续航”之间妥协,更加安全耐用的手机体验,正在成为现实。因此,iPhone 16 Pro那块曾饱受争议的钢壳电池,或许在未来的科技史中,会被铭记为开启智能手机新纪元的关键一步。

以上就是从苹果到三星 行业巨头们为何集体押注“钢壳电池”?的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!

Copyright 2014-2025 //m.sbmmt.com/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号